[ad_1]

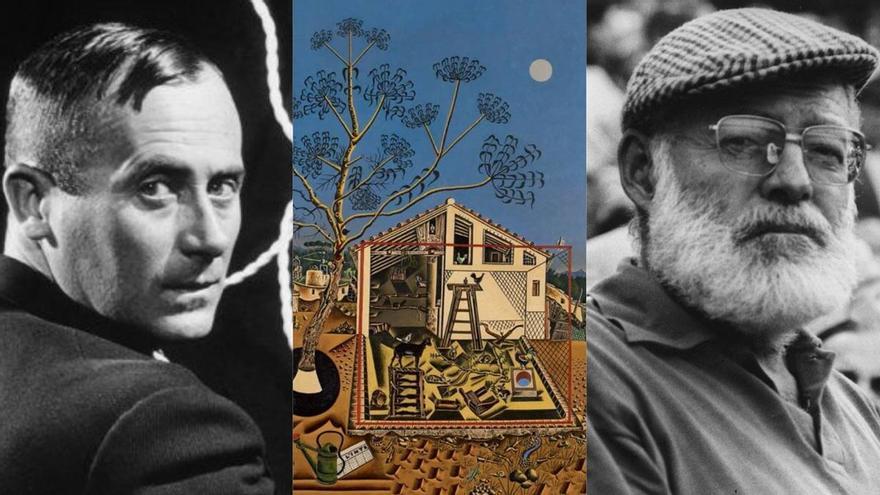

En una esquina del ring, un pintor catalán repeinado y pequeñín, un gorrión tintinesco trazado con línea clara; en la otra, un escritor estadounidense con cuello de secuoya, un proyecto de oso con mandíbula de Olivetti. Estamos en el Cercle Américain en el París de 1924 o 1925. No hagan sus apuestas todavía. Los dos podrían resultar vencedores. Y, ambos, por diferentes que fueran, quedarían unidos para siempre por el amor hacia un cuadro: ‘La masia’.

“Coincidíamos allí para tomar clases de boxeo. A veces incluso nos veíamos cara a cara sobre el cadrilátero”, contó Joan Miró, para luego matizar: “Cara a cara es una manera de hablar: él era un gigante y yo soy muy bajito”. Su rival en el cuadrilátero, Ernest Hemingway, afirmó: “Miró pega bien, pero se olvida de que hay un oponente delante”.

Man Ray, que como otras muchas estrellas de las vanguardias parisinas conocía a ambos, podría ser la voz neutral: “Ernest a veces usaba a Joan Miró, al que le saca la cabeza, y si no tenía a nadie, le colocaba unos guantes de niño a su pequeño Bumby y boxeaba con su hijo mientras lo sostenía en brazos”.

A simple vista, el combate no sólo es asimétrico, sino casi cómico, como de película muda o de Tom y Jerry. Hemingway es un bebedor torrencial y Miró, moderado como un pajarillo. Al escritor, su amiga y mentora Gertrude Stein le dijo un día que no gastara en ropa, sino que invirtiera todo en cuadros, así que anda por ahí como un pordiosero, usando jerseys como ropa interior. “Pobre como una rata, llevaba los codos raídos”, dijo Miró, de la primera vez que lo vio. En cambio, Miró, aún más arruinado en su aventura parisina, iba siempre atildado, como recién bañado en Nenuco: podía no tener ni para comer, pero salía a la calle siempre con monóculo y polainas blancas (un aspecto comedido que causaba hilaridad en los círculos artísticos que frecuentaba). Uno tenía fama hacer con las mujeres como con sus textos (su consejo de escritura era: “déjalo en cuanto sepas qué es lo siguiente, nunca te seques”) y el otro mantendría un amor discreto toda la vida. Hemingway se paseaba por las grandes guerras europeas del siglo XX como por el salón de su casa, mientras que Miró se echaba a un lado y pintaba estrellas y lunas en la arena de la costa catalana.

Y, sin embargo, tenían muchas otras cosas en común.

Sensibilidades paralelas

Aunque buscaban la gloria en la capital cultural del mundo, los dos preferían los entornos rurales. “París o el campo”, solía decirle Miró a Picasso, para luego rajar de Barcelona. En el caso de Hemingway eran las montañas y lagos de Michigan y en el del pintor, los viñedos y olivos de la costa de Tarragona. Ninguno de los dos pasaba todo el año en la gran ciudad francesa, sino que alternaban esa residencia con otra en montañas austriacas o llanos catalanes.

En sus primeros pasos parisinos, ambos habían tenido que lidiar con el anonimato, incluso con el desprecio, pero también con el hambre: Hemingway, que inventaba que lo invitaban a comer para no reconocer su ruina, escribía en un estudio con chimenea de la Rue Mouffetard, donde sólo comía mandarinas y castañas asadas: cuando se bloqueaba, lanzaba semillas y pieles al fuego y en lo que tardaban en arder, tenía la siguiente frase.

Miró, en su estudio de la Rue Blomet, sobrevivió mucho tiempo comiendo unos pocos higos secos al día: “El hambre fue una buena fuente de estas alucinaciones que pinté: me sentaba durante largos periodos mirando las paredes desnudas de mi estudio y trataba de capturar esas formas sobre papel o tela de yute”. Hemingway calentaba para el tecleo mirando cuadros en el Prado o en el Museo de Luxemburgo, según dónde andara en ese momento: siempre reconoció que la pintura influyó en su obra tanto como la literatura; Miró antes y después de una sesión, leía poesía de Rimbaud o Blake, incluso novelas policíacas de Simenon. Y si Miró, después de ‘La Masia’, se fue despojando de lo figurativo, para abrazar una pintura esquemática y simbólica, una síntesis cósmica y poética, Hemingway arrancó todos los adjetivos y rodeos, incluso eliminó partes importantes de la historia para que lo sustraído brillara por su ausencia.

Quizás la imagen de ellos dos en un ring parezca extraña, pero no lo es tanto la conexión que tuvieron fuera de él, en la vida y en el arte. Uno escribía golpeando lo aceptable, el otro quería acuchillar el concepto de pintura.

Pinta tu segunda residencia

Miró tardó lo que dura un embarazo (y con dolores similares) en pintar ‘La Masia’. Quería sintetizar todo lo que ese paisaje, la casa familiar de campo en Montroig, había significado para él. En 1911, aquejado de depresión y de fiebres tifoideas por un trabajo esclavo como contable en una empresa de droguería, se había refugiado en esta masía y había anunciado a sus padres que se dedicaría exclusivamente a la pintura.

Una década después, pintaba ese edén particular. Lo hacía de tal manera, dándole la misma importancia a un gran eucalipto que a una hormiga, enfocando solo la casa de los masovers, inventariando animales de granja, ofreciendo metáforas aniñadas de lo sexual (la regadera enfocada hacia el cubo), que esa pintura supondría el paso hacia una pintura mucho más libre por la que pasaría a la historia.

La acabó un año después en París, pero para hacerlo pidió que le mandaran dentro de un sobre algunas hojas de Montroig. El último día faltaba algo por dibujar: fueron las huellas de pasos que nadie sabe a dónde se dirigen, quizás porque son las del pintor abandonando el cuadro hacia su futuro radiante.

La obra se cobró al principio indiferencia: llegó a estar expuesta en una especie de taberna y hubo quien le sugirió que la cortara en trozos y la vendiera así: era demasiado grande para los caros pisos parisinos.

Sin embargo, Hemingway se enamoró perdidamente de la tela y se la quiso regalar a su primera esposa, cuyo amor juvenil y precario tanto idealiza en París era una fiesta. Él tampoco tenía un duro. Aunque la obra cayó en manos de Evan Shipman, un poeta con el que Ernest apostaba en las carreras de caballos (hasta perder el ticket del tren de vuelta), no podía pagar los 5.000 francos que pedían. Se dice que entrenó a boxeadores peores que él, que transportó frutas y verduras en el mercado de Les Halles, que patrulló la ciudad intentando convencer a colegas para que les prestaran dinero, que dejó a su mujer Hadley sin ropa nueva (tuvo que ir a los siguientes San Fermines, los retratados en Fiesta, con una falda que se caía a trozos). También se cuenta que se jugó el precio a los dados, aunque otros dicen que con una moneda al aire.

El caso es que finalmente consiguió el cuadro un 30 de septiembre de 1925 y que lo fue a buscar con John Dos Pasoss y Shipman. Lo metieron en un taxi, pero era descapotable, así que “el gran lienzo se inflaba como una vela”, por lo que le pidieron al conductor que aminorara. Luego lo colgaron allí, en el apartamento de rue de Notre-Dame-Sdes-Champs, donde días después lo iría a ver Miró: “Siempre me alegro de que seas tú quien tiene La masia”, diría entonces y siempre.

Un año después de este regalo de amor, Hemingway se divorció de su esposa.

Una novela para un cuadro

Desde entonces, el protagonista es el cuadro y merecería una novela. Era de Hadley, pero Ernest se lo pidió prestado cinco años y se lo quedó. Viajó aquí y allá y desde hace un tiempo tiene su casa en Washington.

El autor y el comprador, el pintor y el escritor, el gorrión y el oso, se vieron muchas más veces. Incluso compartieron unos días en el Mas Miró retratado. “Después sentados en casa de Miró, al pesado atardecer; viñedos hasta donde alcanza la vista, cortados por los setos o por la carretera; la vía del tren y el mar con la playa e piedrecitas y las altas hierbas. Y tinajas de barro para las diferentes añadas de vino”, escribió Hemingway.

El Mas Miró se puede visitar ahora, idéntico de cómo era entonces (falta un cigarrillo, uno de los tres exactos que Miró fumaba tras la comida, humeante al lado de la fuente con naranjas). Yo lo he hecho y uno puede plantarse en el punto exacto donde el genio colocó su caballete. También he estado en una casa que acogió el cuadro: la Finca Vigía en San Francisco de Paula en La Habana (se dice que Hemingway instaló una copia y comía siempre mirándola). Se convirtieron en mis dos casas favoritas y en ellas veía una conexión más allá de mi deseo de ganar la lotería y habitarlas. No fue hasta un tiempo después, cuando leí ‘La Masia. Un miró para Mrs Hemingway’, de Alex Fernández de Castro (Universitat de València), que supe del nudo. Ambas fueron edificadas a finales del siglo XIX por iniciativa de catalanes adinerados que triunfaron en Cuba. Ambas acogieron a dos genios muy distintos unidos, entre otras cosas, por un cuadro.

Tengo como salvapantallas una imagen tomada desde el escritorio de la azotea de Finca Vigía: la máquina de escribir Corona cerca, el verde a lo lejos. La AP-7 pasa ahora a escasos metros de ‘La Masia’, pero uno no escucha los motores cuando mira el cuadro. Miró y Hemingway, consagrados como genios del siglo XX, siguen en el mismo ring, en el mismo cuadro y en el mismo texto.

[ad_2]

Source link